��(n��i)����Ҫ�� �ϱ����۲���ɫ �tɫ���������

___ӛ����Ԯ��Ӣ�یO��ɽ�������h�N���Ϯ�(d��ng)��������h

[CWOTV�оW(w��ng)ҕ���(y��ng)Ӎ]�����ܣ����|��ʡ���(y��ng)�����@��һλ��ͨ�Ŀ���Ԯ���ϱ��������17�q��܊���ǵ�һ������Ԯ������(gu��)����(zh��n)���(du��)ʿ�����������������^��Ѯ��������������Լ��ļҽ��ɐۇ�(gu��)���x����չ�^������1000���չƷ�ӛ�vʷ��ʾ�����������Լ��Ĉ�(zh��)��������������tɫ�Ļ����N���h�N�������������h�����������

�ϱ����۲���ɫ �tɫ���������

___ӛ����Ԯ��Ӣ�یO��ɽ�������h�N���Ϯ�(d��ng)��������h

[CWOTV�оW(w��ng)ҕ���(y��ng)Ӎ]�����ܣ����|��ʡ���(y��ng)�����@��һλ��ͨ�Ŀ���Ԯ���ϱ��������17�q��܊���ǵ�һ������Ԯ������(gu��)����(zh��n)���(du��)ʿ��������������^��Ѯ��������������Լ��ļҽ��ɐۇ�(gu��)���x����չ�^����1000���չƷ�ӛ�vʷ��ʾ�����������Լ��Ĉ�(zh��)�������������tɫ�Ļ������������N���h�N�ӡ�������h�������

(�Ǿ��c����Ԯ��Ӣ�یO��ɽ��Ӱ)

���|��ʡ���(y��ng)�М��υ^(q��)�߿��(zh��n)�fվ�壬�����@�������^���ǟo(w��)�˲�֪������������ָ�ķ��������������^���ӵ�һ�lС·��ӳ���ۺ�����һ��(g��)������——“�����vʷ������Ԯ���ۇ�(gu��)�����^”���������������������^һ�l�Mխ�ĺ�ͬ��������@��200��ƽ���ļo(j��)���^��Ҳ���@�������^��������������Ԯ���ϑ�(zh��n)ʿ�O��ɽ�ļ�������һ������������ѽ�(j��ng)������ǰ��M��(ji��ng)?w��)µ?ldquo;܊��”���_ʼһ��Ĺ����������

(�O��ɽ��չ�[�^�ؑ��v�⮔(d��ng)�����Y(ji��)�c����)

ÿ������������O��ɽһ��Ҫ�Ѳ����^����һ�����mȻ���^��Ѯ����������O��ɽһֱ��(ji��n)���H���H�����������Vӛ���������������ڑ�(zh��n)��(ch��ng)�ϵđ�(zh��n)���������������\(y��n)���������

�O��ɽ�f(shu��)��“�@���ꮔ(d��ng)�а��������f(shu��)������ѽ������֏��갡���ڑ�(zh��n)��(ch��ng)�ĭh(hu��n)���Ǯ�(d��ng)Ȼ��������������e���D�డ�������F(xi��n)���ҵ����°���Ǜ��ģ������Ǖr(sh��)�����������҂�־Ը܊�Ϳ˷�һ�е����y�������һ���¿ࡢ��������������@�N��������������˲��ð������”

(�O��ɽ��չ�[�^�ؑ��v�⮔(d��ng)�����Y(ji��)�c����)

1950���������17�q�ČO��ɽ�ږ|��܊�^(q��)ij�B�������������(d��ng)��10�����������S��һ��־Ը܊���(du��)���^���G�����������(j��ng)�v������đ�(zh��n)��(zh��ng)�������������g������(d��ng)�^�{�T������l(w��i)�T��Ҳ���^ͨӍ�T�����(j��ng)�^�ڳ��r������r(sh��)�g���O��ɽ�ص������(gu��)��������đ�(zh��n)�т��s�L(zh��ng)�������G������һ�^�������չ�[�^������F��һ����Ʒ������njO��ɽ��(d��ng)�r(sh��)���ڲ��(du��)�ĈF(tu��n)�L(zh��ng)��²��ĸɼZ�����@����²�����ǰ����H�ֽ��o�O��ɽ�������؇�(gu��)�����������

�O��ɽ�f(shu��)��“���������Ժ����Ǖr(sh��)��ͨӍ�T�������ԑ�(zh��n)�ѵ��鰡��������˲��á������f(shu��)�@�ɼZ���ۂ�Ҫ�����棩��������ͻ؇�(gu��)�Ժ�������ۂ����؇�(gu��)�������@Ҳ���҂�һ��(g��)�o(j��)��������X�ú������x���”

�؇�(gu��)�O��ɽֻ�ǽ�(j��ng)������һЩ����Ԯ���o(j��)����(d��ng)������Ǻ��(l��i)�����l(f��)�F(xi��n)�ܶ����p�˲���̫�˽��@�Κvʷ�������˕r(sh��)���O��ɽ�����Ђ�(g��)����ĉ�(m��ng)��——�k��(g��)�o(j��)���^�����o(j��)����Щ�������ϱ������������ӛס�@�Κvʷ���2009�꣬�O��ɽ?j��ng)Q�����Լ�Ժ�Ӵһ��(g��)����Ԯ������չ�^������ʮ����r(sh��)�g���������ʹ��߅�˶�����(du��)��������Ҳ�]�зŗ��^����

�O��ɽ��ʾ��������(d��ng)�r(sh��)���ĺ��Ӷ���ͬ�����������ӂ��X�����@ô��q��(sh��)�Ѓɂ�(g��)�X�����c(di��n)�����������c(di��n)�����ˣ������f(shu��)�@�뷨������IJ�һ����������(du��)���ӂ��f(shu��)��“�҂��]������ȥ�@Щ��(zh��n)�����������н���ᣬ�ゃ���������Ե����������@�������”

�@��(g��)200��ƽ����չ�^�����njO��ɽ�����Լ���ס��Сƽ��ǰ��Ժ�ӸĽ���������10�����(l��i)�����V���Ѽ����N�c����Ԯ�����P(gu��n)���Y����������ӡ����(l��i)������������Լ�չ�^�����������Y���ȱ�������S�����Լ��ֹ���(l��i)��ɵ����IJ�ȥ���ˁ�(l��i)�����������N�M�˿���Ԯ���r(sh��)�ڵ���Ƭ���չ�d��(n��i)��10��(g��)���_(t��i)������[���˿���Ԯ����(zh��n)ʿ�����^���·������^��һЩ��Ʒ����߀�ЌO��ɽ�Լ������ĵ����������߅�ɂ�(g��)С�ݳ��˔[�Mͬo(j��)����Ʒ�������߀�кܶ�Ӣ�۵��~�������� ���㿴��ȥӲ����(ji��n)ª��������@��(g��)չ�^߀�ǻ��M(f��i)�ˌO��ɽ�Į����e������

�O��ɽ�f(shu��)����������(d��ng)�r(sh��)ÿ��������138Ԫ���q���F(xi��n)��ÿ��2000��Ԫ��������Ǖr(sh��)������_�ķN����������Ơ�����߅�l(shu��)��֪�����όO�^���Ơ���������XȫͶ�@���ˣ�ֱ���F(xi��n)����߀�����I(y��)�I(y��)�@ô��������

���˲��������������^�Ļ��M(f��i)����@��(g��)���֮��������������߀���]��(d��ng)�����F�N������������������ρG���Ľ������������⚤������ҳ�ˮ�������䓽��������u��䓽��ԻI���Y�����������ʡ�X�����������ϰ鶼��զ�I������һ�����D���ϰ���̲�……��O��ɽ�IJ����^�ѽ�(j��ng)�ղ�1000���չƷ�����ӛס�ǶΚvʷ�������O��ɽ�f(shu��)��“�˼��f(shu��)�����TƱ�X�����f(shu��)��һ�ֲ�����������˼�Ҫ�ǫI(xi��n)�����������@չ�^��һ���������ҵý������������X�Ҳ����ա��ǘ��Ҿ;���Ӣ�۵����x���������Ҿ��@ô��ϣ����Ҷ��܁�(l��i)���M(f��i)���^���@ô�����k��չ�^��ֵ�á��Ҍ�(du��)������ȥ�đ�(zh��n)��

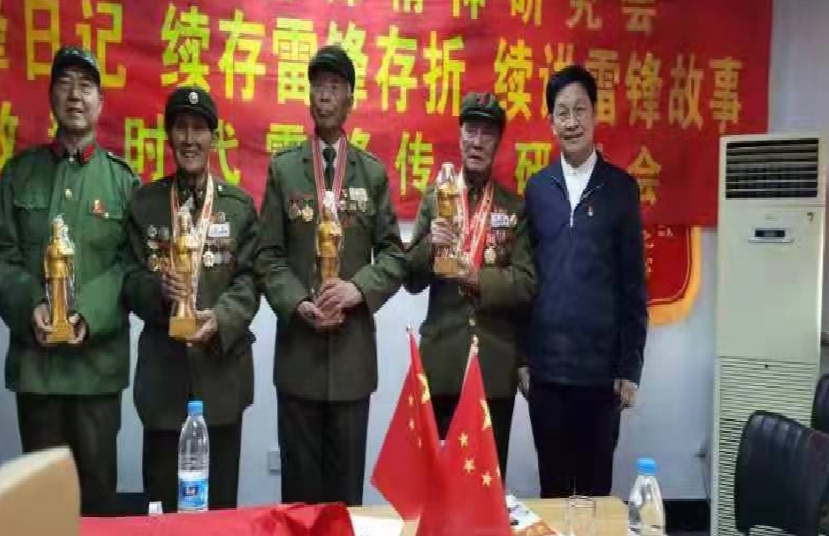

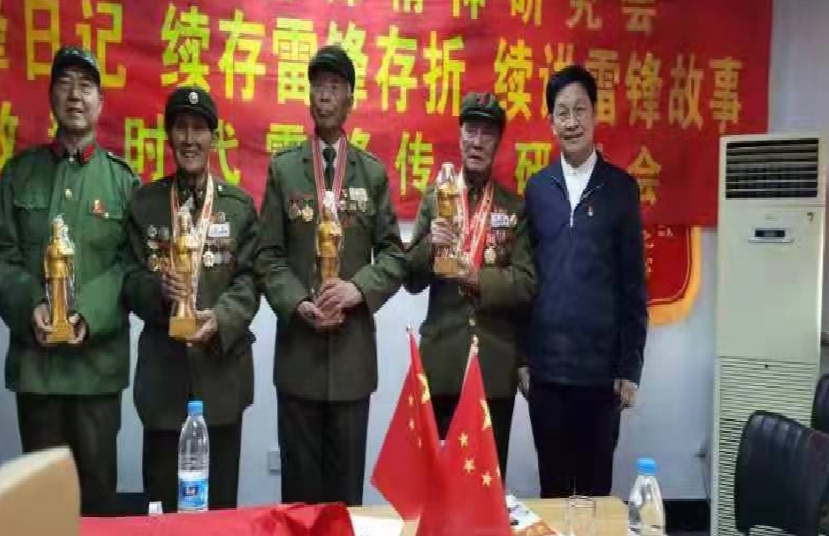

(�������߶����c�O��ɽ��Ӣ�ۺ�Ӱ)

�ڼo(j��)���^�����������һ�����T�����^�����Ե�С�����������Կ��������������(y��ng)�ˣ�߀�в�������^��Ľ������(l��i)��������ϱ�����Ҳ�кܶ��׃��@С�������Ҳ�к�����ʿ�������鲩���^��I(xi��n)���ġ�

�O��ɽ�f(shu��):���ض��Ѕ��^�߁�(l��i)���^�������Ϻ���Ҳ��(l��i)�^�������@����(l��i)�^�����ܵõ���ҵ��J(r��n)��������@��(du��)��Ҳ��һ��(g��)�ܴ�����������mȻ���x�O��ɽ���˿���Ԯ������(gu��)����(zh��n)�ѽ�(j��ng)72��,�����ě]�����s����Ԯ���Ƕα��ѵĚvʷ,�r(sh��)�r(sh��)���@��(m��ng)�����c�Լ������(zh��n)�������Ҡ����đ�(zh��n)�т��������O��ɽ���V����������@չ�^���Ҍ�(du��)������(zh��n)�т��������������������������������������p�ˣ�����ӛס�ͺ�P(y��ng)�Ƕι��x�vʷ�q������O��ɽ�ؑ���:���ܻ؇�(gu��)��(l��i)�����\(y��n)�ġ������@��(g��)չ�[�^���Ǻ�P(y��ng)��Щ�����đ�(zh��n)����������ϣ����һ������ӛ�@ЩԡѪ�^��(zh��n)����ǰ݅�� �F(xi��n)����������@�������vʷ������Ԯ���ۇ�(gu��)�����^�������քe���|��ʡʡ�����(y��ng)���О�ۇ�(gu��)���x���������������W(xu��)���h�������������O��ɽ������2016��Є�(d��ng)���(y��ng)�����u(p��ng)�x������������������(y��ng)����߅���ˣ�߀���u(p��ng)�����(y��ng)��“ȫ���(gu��)���������M(j��n)��(g��)��”�������s�@�|��ʡ“��(gu��)������ؕ�I(xi��n)��(ji��ng)”���(y��ng)�����h�����о���(hu��)“�W(xu��)���h��(bi��o)��”�Șs�u(y��)�������

(�O��ɽ�ڌW(xu��)���h�ڪ�(ji��ng)�F(xi��n)��(ch��ng))

�ګ@�ÌW(xu��)���h�C��(ji��ng)�F(xi��n)��(ch��ng)�����O��ɽҲ��s�ؽ������C��(ji��ng)���e���(y��ng)���P(gu��n)��ί��������������h�����о���(hu��)��(hu��)�L(zh��ng)���o���C��(ji��ng)�����

�O��ɽ�f(shu��)��“���@һ����Ͷ���@���ˡ��ұM�҂�(g��)�˵����������M���������@ЩӢ�����E�����������h��������һ���f(shu��)һ�f(shu��)����Ҫ��(ji��n)�֡���ֻҪ�������]���۾�������������Ҿ�Ҫ�@����������”

�����(y��ng)�ϱ��W(xu��)���h־Ը�F(tu��n)�ɆT��

�O��ɽ���˱�ʾ�������Ŀǰչ�^���M(f��i)�����_�������������һ���Լ��]���������ˣ����õĈ�(ch��ng)�^Ը�����������ɹ���M�������������Ȼ�����(hu��)���M(f��i)�_��������۟o(w��)�����ףԸ��Ӣ�����Ŀ����������^�m(x��)�������h�ğo(w��)˽�����͐ۇ�(gu��)���x���������tɫ�Ļ��������������

[CWOTV�оW(w��ng)ҕ؟(z��)�ξ��t��/CWOTV�оW(w��ng)ҕ�|���������܈D�Ĺ���]